キュア&ケアブログ 2ページ目

四十肩、五十肩のための予防エクササイズ

今日は、前投稿でお約束した四十肩、五十肩にならないためのエクササイズをお伝えします。

まずは簡単に思い出してください。

四十肩、五十肩とはどのような症状のことなのでしょうか?

それは、肩甲骨から上腕骨上端に付着する4つの筋肉、肩甲下筋、棘上筋、棘下筋、小円筋、といった肩関節周辺の筋肉や靭帯、神経に障害や炎症が起こってしまう状態のことです。

この4つの筋肉は内側の小さな筋肉(インナーマッスル)で、外側に付着した大きな筋肉(僧帽筋、三角筋など)をの動きを補佐し、関節を安定させる働きがます。

もし、何らかの原因によりこの力のバランスが崩れた場合、どうなるかわかりますか?

関節は不安定になり、動作の度に関節内で摩擦が起きてしまうのです。それが繰り返されることで四十肩の症状へとつながっていってしまう、ということになります。

意識してインナーマッスルを動かし、バランスよく使えるようにしていきたいですね。

さぁ、それではいよいよです。

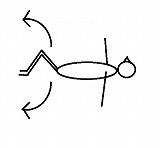

予防のためのエクササイズをご紹介いたします。

(上にあげ過ぎると、肩自体が上がり、力も入ってしまいます。注意しましょう。)

倒してみましょう。さらに伸びているのを感じると思います。

3.腕の付け根から脇の下周辺を伸ばす。

つかんでください。

4.胸と肩関節を広げる

両手を後ろで組みます。

そのまま胸を広げるようにして肩から腕を後ろに伸ばしていきます。

ポイントは胸から広げるようにして肩を動かすことです。

5.肩関節の前側を動かす。

片方づつ動かしていきます。

肘をまげて脇を閉じます。(前にならえ、の形です)

肘を脇になるべくつけたまま、ひじから先を外に開いたり、前に戻したりと動かします。

出来る角度からゆっくりと動かして、右手がすんだら左手を動かしてください。

今回、いつでもどこでも簡単に続けられるエクササイズをご紹介しましたが、ご自分に必要だと思われるエクササイズがあれば加えていただければよいと思います。

四十肩、五十肩で悩まなくてもすむように、今から予防のエクササイズを始めましょう。

(キュア&ケア)

2015年10月15日 00:17

四十肩、五十肩とは

今日は、加齢とともに悩んでいる方も多い症状、四十肩、五十肩についてお話しいたします。

肩甲骨から胸骨上腕に付着している、肩甲下筋、棘上筋、棘下筋、小円筋、これら4つ筋、またその肩関節周辺の筋肉や靭帯、神経に障害や炎症が起こってしまう、これがいわゆる四十肩、五十肩と言われる症状です。

肩関節を動かすと、その動作に痛みを伴い、腕を上げる、後ろに回すなどの動きが出来なくなります。

また、痛みを感じなくなった回復期でも、正常時より可動域は狭く、日常に支障を感じてしまうことも多くあるようです。

肩関節は人体で最も可動域が大きいため、動作を繰り返すことで摩擦により炎症を起こしやすい部位です。

日常生活でわたしたちは同じような動作を日々繰り返しているので、結局は同じところばかりを酷使している傾向にあります。

また、筋肉も、関節も、加齢とともに老朽化してくるため、当然年齢が上がるほど動かしにくくなってきます。

これまで施術を受けられたお客様の例を挙げてみます。

この方は四十肩、五十肩の症状に悩みご来店。痛みで夜も寝られないということでした。

何度も、何度も長い間に四十肩の症状を繰り返し、その度に痛みなど状態はますます悪化していったそうです。

もちろん、状態を改善するために何もしてこなかったわけではなかったようですが、ご来店された時には、肩に人や物がぶつかったり、すれ違いざまに軽く触れるだけでも肩に激痛が走り、その場にうずくまってしまう。。

ご本人いわく、五寸釘を刺された様な痛み、と表現されるほどになっていました。

ここまでのケースは稀だと思いますが、こうなる前に何とかしたいものです。

それでは

四十肩、五十肩、このような症状で悩まないために自分が出来ることはなんでしょうか?

それはやはり、日頃からストレッチや運動を意識して行うことでしょう。

ありきたりなことですが、大事なことです。

身体を動かすこと自体を大げさに考えず、ちょっとした時間を利用してできる簡単なもので構わないと思います。

1、まんべんなく、前後、左右、上下と肩周辺を腕も使いながら動かし、血流を促すこと。

(方法は後日お知らせします)

2、年齢とともに下がる筋力の低下を緩やかにすること。

何かをしながら出来ることでいいのです。とにかく意識して動かすことを習慣にしていきましょう。

もし、四十肩、五十肩になってしまったら、、

まずは炎症を抑え、その後、炎症が治まったら、少しづつストレッチなどをして可動域を広げていきましょう。

なるべく肩は冷やさないようにして、重たい荷物やカバンは持たないように(いつも同じ方の肩にかけている方は要注意です!)して負担を減らすことも必要です。

(キュア&ケア)

2015年9月 1日 14:40

ぎっくり腰 なってしまった時の対処法

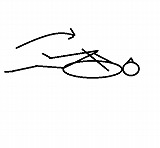

2、仰向けのまま、まずは片足ずつ動かしてみましょう。

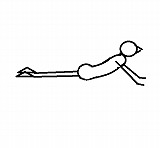

3.うつぶせになります。無理ならばこれは省いてください。

両肘は曲げたままでも、伸ばしてもどちらでも、ご自分の状態に合わせて選択してください。

とりあえず以上3つのストレッチを試してみてください。

(キュア&ケア)

2015年7月 1日 18:52

ぎっくり腰 なぜなるのか?

ちょっと体を動かした瞬間グギッ!!

こんな経験はしたくないですよね。

ウォーミングアップなしでの運動などの急激な動作

中腰で重たいものを持ち上げるような不用意な動作

顔を洗うときなど少し前かがみになるといった日常的な動作

と、きっかけは人さまざま。

瞬間的に腰椎がズレ、動きに対して筋肉が負担に耐えられず炎症をおこしてしまう。

これがぎっくり腰(急性腰痛症)です。

動作に伴い痛みを感じますが、痛くても何とか動ける軽度のものから、冷や汗が出て全く動けないような重度の状態まで症状にも差があります。

なぜ、ぎっくり腰になってしまうのでしょう?

残念ながら、特定の原因はありません。

が、ひとつここではっきりと言えることはあります。

それは、

ぎっくり腰は、ある日突然おこる のではなく、起こるべきして起こった。

誰にでもその予兆(体からのサイン)はある、ということです。

私たちの体は立っているとき、腰に上半身の重さの2倍の負担がかかります。

また、かかとと第3腰椎には全体重と同じ重さの負担がかかっています。

このことから考えても常に腰周辺にはかなりの負荷がかかっていると言えます。

先ほど述べたぎっくり腰になる前のサインとは、例えばだるさや違和感、疲労や筋力(腹筋と背筋)の低下などが挙げられます。

「なんだ、そんなことか。」

と思われるかもしれませんが、このちょっとした体からのサインをあなたはどのように受け取っているでしょうか?

「ちょっと疲れているだけ。」

「休めば治るだろう。」 ですか?

そして放っておいた結果、身体の疲れがたまりピークを迎えた時に、ある日突然のぎっくり腰に襲われるのでしょうか。。

こうした身体からのサインに無頓着にならないよう、日頃から気を付けましょう。

場合によっては生活習慣などを見直すことも必要になるかもしれません。

特に長年の腰の負担から腰椎と椎間板が狭くなっているような人は注意が必要です。

次回は、ぎっくり腰を起こしてしまった時の対処法などをご紹介いたします。

(キュア&ケア)

2015年6月29日 18:12

正しい姿勢とは? チェックポイント

皆さんは自分の姿勢を意識したことはありますか?

何気なくガラス越しに映る自分を見て ギョッ! とした経験はありませんか?

つい最近、とても気になる出来事がありました。

私の目の前を高いヒールを履いて歩く女性がいました。

彼女は身体を少し傾けながら、片手に大きな荷物を持っていました。(重いのかしら?)

しばらく歩いたところで荷物を右から左に、持つ手を変えました。

その瞬間、(あっ!.....えっ! .そういうこと?......)

なんと荷物を持つ手を変えたにも関わらず、彼女の体はずっと同じ方向に傾いたまま、まったく変わることはなかったのです。

(身体が傾いている....)

よく観察してみると、上半身は傾いた側の足の上、つまり身体の重心が片足の上にあるのです。

特に怪我や故障をしている様子もなく、とても自然体。(となるとやはり.......)

彼女は自分の体の状態に気が付いているのでしょうか?

そればかりが気になり、目が離せなくなっていました。

姿勢についてアドバイスをさせていただくときに、よく耳にする言葉があります。

「まっすぐに立つって、どういう風に立てばいいの?」

「自分ではまっすぐ立っているつもりだけど、それが正しいかどうかはわからない。」

それならば、

ここで簡単なチェックをしてみましょう。

(骨格、体型により多少個人差はあります。あくまでも標準的なものです)

横からみた体のライン

まずは壁に背を向けて立ちます。

身長を測るときのことを参考に、かかとを壁につけます。

1.かかと、おしり、両肩、後頭部

この4点が左右対称に壁についていますか?

2.腰と壁の隙間にどのくらい手を入れられますか?

もし、隙間にかなりの余裕があるようならば、あなたの腰は前傾気味(いわゆるでっちり)です。

逆に隙間があまりないようであれば、腰は後傾しています。腰の自然カーブが浅くなっています。

どちらも腰の負担は大きいですよ。

3.両肩がきちんと壁についていなければ、肩が丸まっているような状態です。

このような状態だと、呼吸も浅くなりがちです。猫背の可能性もあります。

正面から見た体のライン

その場に立ったまま、まっすぐ下に視線を落としてみてください。

1.鼻、おへそ、両足の中心が一直線上にありますか?

一直線上に揃っていなければ、身体は傾いています。

2.鏡の前で目で見てチェック

両腰を結んだライン、両肩を結んだライン、は床と平行になっていますか?

こちらもラインが揃っていなければ、あなたの身体は歪んでいると言えます。

如何でしたでしょうか?

皆さんは正しい姿勢をとれていましたか?

さらに姿勢について興味のある方は、以前ブログに載せた、「正しい座り方」をご覧ください。

お役に立つと思います。

(キュア&ケア)

2015年6月14日 10:26

ストレスと頭皮の状態 あなたはバリバリ?それとも、ゆるゆる?

最近、施術をしていて頭皮がバリバリ、ガチガチとしているタイプの方がとても多いように感じています。

このような方の場合はたいてい、尾まわりや肩まわりもかなり強張っているようです。

毎日のように目を駆使したり、神経を使ったり、常に考え事をするなどして脳が休まらない状態が続くと、いつの間にか気が付いたら頭皮が、バリバリに固まっているのでしょうね。

ということで、今日は頭部のお話です。

早速、あなたの頭皮の状態をチェックしてみましょう。

ご自分の頭皮を触ってみてください。

*全体的にパーンと張っていて、バリバリ、ガチガチの状態ですか?

*ほどよく弾力がありますか?

*触るとゆるゆる、ふにゃふにゃしている感触ですか?

大まかにはこの3タイプに分けられるようです。それぞれどのような状態になっているか見ていきましょう。

1.バリバリ、ガチガチタイプの人

頭皮が頭蓋骨に張り付いていて、骨の継ぎ目もがっちりと固まっているので、頭皮をつかめない、あまり動かない状態です。

疲労やストレスなどが原因と考えられ、頭皮が固まりすぎて上で述べたように、首や肩までもが凝り固まってしまい、時には頭痛まで

引き起こすこともあります。

性格的なタイプとしては、まじめ、忍耐強い、やや完璧主義の方々が多いようです。

十分な休息、睡眠はとれていますか?

ストレス発散法はありますか?

仕事とプライベートの切り替えは上手くできていますか?

2.ほどよく弾力のある人

とても理想的な状態です。今の状態がキープできるようにしておきましょう。

睡眠も十分にとれていて、栄養状態も良いのだと思います。

また、ストレス解消も上手で、バランス感覚の良い柔軟なタイプの人が多いようです。

3.ゆるゆる、ふにゃふにゃタイプの人

頭皮に弾力のない状態です。

頭皮と頭蓋骨の間にある血液とリンパ液の層が浮腫んでぷよぷよしています。

性格的なタイプとしては、平和主義の人、現実逃避しがちな人、自分の感情を重視する人が多いようです。

さらにここで、頭皮の色もチェックしてみましょう。

あなたの頭皮は、青白い?白い?黄色?ピンク?赤い?茶褐色?

健康的な色は青白く、新しく生えてくる毛の色が透けて見えている状態です。

反対に赤や茶褐色になるほど血行不良を起こしている証拠と言えます。

脳は体の司令塔です。そのため、たくさんの新鮮な酸素を栄養分を含んだ血液が必要になります。

先に述べたガチガチの人も、浮腫んでゆるゆるの人も循環が悪くなっています。

日頃からお風呂に入って温まりながら心身をリラックスさせたり、シャンプーするときにマッサージをするなどして血行を促すように心がけてみましょう。

頭皮の状態が良くなることで、こんなうれしい効果も得られますよ。

*リラックス効果

*すっきりして集中力、記憶力アップ

*首や肩などの上半身のコリをやわらげる

*頭の緊張をやわらげ育毛効果

*顔のたるみ防止

(キュア&ケア)

2015年5月20日 18:00

よくある質問から なぜ施術を受けたら寒くなるの?

今日はよくある質問の中のひとつ、なぜ施術中または施術後に寒さを感じてしまうのか?

についてお話ししたいと思います。

全ての方がそうというわけではありませんが、季節や室温に関係なく「寒い」と感じてしまうのは、特に女性に多い傾向のようです。

皆さんはその理由かわかりますか?

それは全身の血行が良くなったからなんです。

えっ!?

どうして?

血行が良くなればむしろ温かくなるんじゃないの?

確かに! 血行がよくなれば体は温かくなるような気はしますよね。

が、例えばもし、体の一部に冷えや滞りがあるとしたらどうでしょう?

手先足先など末端の冷えている、足がむくんでいる、胃や下腹などおなかが冷たい、ということはよく耳にします。

冷えている、むくんでいる=血行不良を起こしている、ということです。

例えば運動など身体を動かしていたり、お風呂につかっている場合には、体温が上がった状態で全身の血流もよくなります。

ところが、施術では平常時のまま、体の歪みやズレなどを本来の状態に戻し、整えていく過程で全身の循環が促されていきます。

運動時のように体温が上がっている状態ではありませんので、血行不良を起こしている部分の冷たい血液はそのまま循環によって体を巡ることになります。

全身の血行は良くなったのにもかかわらず、逆に寒さを感じてしまうのはこうした理由があるからです。

体が温まるまでしばらくその状態は続きます。

(もちろんこのような方に対しては、施術中に温める方法を取らせていただいております。)

以前、出張先でのエピソードですが、夏の熱い時期(クーラーが理由ではなく)、とにかく施術中に歯がガタガタするくらい寒いとおっしゃられた方がいて、お布団を掛けた施術を受けられたことがありました。その方は夏でも汗をほとんどかかないくらい体の内から冷えていました。

これは特殊なケースですが、例えば、施術後にそのままシャワーかお風呂で身体を温めたり、何か温かいものを飲んで体を温めたりする方は時々いらっしゃいます。

(もちろん個人差はあります。)

皆さんはどうですか?

もし、施術を受けて寒いと感じた経験があれば、冷えのサイン。

日ごろから体を冷やさないよう気を付けるなど、自分で出来るケアをしてあげると良いのではないでしょうか。

(キュア&ケア)

2015年5月 4日 18:00

いかり肩となで肩 解消ストレッチとこり防止エクササイズ

今日は前回お話した、骨格の違いによる肩こりの症状の 解消ストレッチとその防止エクササイズ をご紹介いたします。

人は体を動かしていていると自然に力が入るものです。。

ストレッチをしている時は特に、力を抜かないときちんと伸ばしたい部位が伸びません。

抜いているつもりでも、意外に力は入っています。

ポジショニングがとれたら、一度呼吸とともに意識的に体の力を抜いてみてください。

これがポイントです!

いかり肩の方

1、ストレッチ

正面を向いたまま頭を横(例えば右)に倒します。

そこから目線を下に移すように頭を前側に倒していきます。床を見るような感じです。

反対側の肩(この場合左肩)が頭の動きにつられないように注意します。

肩にグッと力を入れる必要はありません。

その位置にキープしておくだけの最低限の力で、ほんのすこ~しだけ肩(左肩)を後ろに引きます。

肩から腕をダランとてを下げ、腕の重さを利用します。

2、ストレッチ

椅子に座り、両手で椅子の背をつかみます。

そのまま肩を下げ、体を前に倒していきます。

背中はなるべくまっすぐに保ち、腕に肩ががひっぱられていく感じです。

1、エクササイズ

両手を後ろに回し、腰(骨盤)の部分に手のひら(指が下に向くように)を当てます。

そのまま手を臀部のほうに下げるようにしながら背中に力をいれます。

10秒ほどキープしていったん力を抜く、を数回繰り返します。

僧帽筋下部線維に働きかけます。

なで肩の方

1、ストレッチ

いかり肩の ストレッチ 1 は共通です。上の説明を参考にしてください。

肩甲挙筋に働きかけます。

2、ストレッチ

椅子に深く座り背もたれに背中をつけます。

指を組んでその手を後頭部にあてます。

肘を軽く自然に閉じ、そのまま腕の重さを利用しながら頭を前に倒していきます。

頭を倒す角度や方向によって伸びる部分は変わりますが、まずは首筋を伸ばしてみましょう。

3、エクササイズ

両腕を軽く曲げ脇に添えます。

肩をすくめるように肩を持ち上げます。

この時、肩関節で肩を持ち上げるというよりは、首と肩の間の筋肉に力を入れ両肩を持ち上げます。

10秒ほどキープしていったん力を緩める、を数回繰り返します。

僧帽筋上部線維ひ働きかけます。

ふつう肩の方

上に挙げたストレッチを参考に自分に合った(気持ちいいと感じた)ものを試してみてください。

また、全体的にこわばりを感じると思うので、背中のストレッチも加えるとよいでしょう。

指を組んで手のひらを返し、その腕を正面に伸ばしながら背中は後ろに伸ばしていく。

腕と背中の伸ばしている角度を変えれば、いろいろな部位が伸びてきます。

(キュア&ケア)

2015年4月27日 09:30

いかり肩となで肩 コリの症状の違いと対策

今日は、骨格の違いによるコリ のお話です。

皆さんは、ふつうの肩、いかり肩、なで肩、ご自分がいずれに当てはまるかご存知ですか?

まずは簡単にチェックしてみましょう。

鏡の前に立っていただいて、ご自分の鎖骨の位置を確認してください。

鎖骨のライン、首に近いほうと、肩に近いほうの位置はどうなっていますか?

比較的まっすぐなら ふつうの肩 です。

首に近いほうが低く、時計の針でいうなら 10時10分以上 ならば いかり肩 です。

首に近いほうが高くはの字 時計の針でいうなら 9時15分以下 ならば なで肩 です。

肩の形状に違いがあるということは、それぞれに筋肉のコリを感じる部分も違いますし、その対処法も異なってきます。

筋肉が収縮してコリを感じる部分は血行を促す必要があり、筋肉が引っ張られて伸びてしまっている部分は、エクササイズなどで筋肉の強化が必要になります。

•ふつうの肩

首、肩、背中と広い範囲でコリの症状を感じる

コリを感じる部分、首や背中など全体的に血行を促すと良い

•いかり肩

首と肩の上部にコリを感じやすい

いかり肩の人は肩甲挙筋(*1)と僧帽筋上部線維(*2)が収縮してこりを感じる

いわゆる肩が持ち上がっている状態なので、僧帽筋下部線維(*3)は引っ張られて伸びてしまい、筋力が低下して

いる

•なで肩

主に首にコリを感じる

なで肩の人は肩甲挙筋が凝っている

肩が下がり、僧帽筋上部線維が伸びている状態にあるため、重たい腕を肩甲挙筋が支えている

僧帽筋上部線維は筋力の低下がみられる

*1 肩甲挙筋: 頸椎と肩甲骨をつなぐ筋肉で、肩甲骨の上下運動にかかわる

*2 僧帽筋上部線維: 僧帽筋の上部に位置し、頸椎と肩甲骨をつなぐ。首をカバーし肩関節を持ち上げる動きに携わ

る

*3 僧帽筋下部線維: 僧帽筋の下部に位置し、胸椎下部と肩甲棘をつなぐ。肩甲骨を下に下げる動きに携わる

* 僧帽筋とは背中の表層にある三角形の大きな筋肉。重い頭の角度を保ち、上体を起こす働きがある

具体的なストレッチやエクササイズは次回にお伝えします。

(キュア&ケア)

2015年4月19日 06:30

目の疲れが原因? 首や肩のコリ

今日は、目の疲れからくる コリ のお話です。

毎日仕事でパソコンに向かい、プライベートではスマートフォンやゲームなどに没頭、ふっと気が付けば長時間集中して画面を見続けていたなんてこと結構ありますよね。

目がかすんだり、ショボショボしたり、目の奥が重く感じたり、そのうちに目を開けていること自体が辛く感じる人も多いのではないしょうか?

ただの目の疲れであれば、しっかり睡眠をとれば翌朝はスッキリと解消されているはずです。

しかし繰り返し、繰り返し、目を酷使することで疲れがたまり、睡眠や休息をとってもなかなかとれてこない。。

もしこのように慢性化している状態であれば 眼精疲労 へと進行しているのだと思います。

悪化すると頭痛や吐き気、耳鳴り、めまいなどの症状を訴える方もいます。

私たちがパソコンやスマートフォンを見るとき、目と画面との距離は近くなり、視点はあまり動かさないで一点(画面)に集中してしまいます。

この状態では、眼は常にピントを合わせるための筋肉(毛様体筋)を同じ状態でずっと使い続けていることになります。

画面を凝視すれば、まばたきする回数も自然に減り、目の乾燥(ドライアイ)を起こしやすいですし、目に入ってくる光も刺激となります。

様々な条件が眼の疲労を蓄積させていきます。

こうして目の疲労度が増してくると、筋肉や神経は過度の緊張によって収縮してしまい、やがて血行不良を起こしてしまいます。

血液の循環が悪くなっていると、疲労物質(乳酸)がうまく代謝されず滞り、その部分に新鮮な酸素と栄養が十分に供給できなくなってしまいます。

次第に目から頭全体へと影響がひろがり、頭皮もガチガチ、首から肩にかけてバリバリ、になってしまうのです。

目の疲れを解消するには、目を時々休ませたり、血行をよくするようなマッサージやツボ押し、温冷湿布をするなどが効果的です。

とは言え、集中してしまうとなかなか小まめにケアをすることなんて難しい、ですよね。。。

と言って何もしないと状況は変わらないので、何のかきっかけ、例えば咳を立つような時など、をケアするタイミングにして出来そうなことを習慣づけてみては如何でしょうか。

・目をギュ~ッと閉じたり開いたりする。

・目の周りの骨の上を指3本でゆっくり気持ちが良い程度の強さで押してツボ刺激をする。

・焦点が近くなっているので、少し遠くのものをしっかり5秒くらい見ては楽にする、を2~3度繰り返す。

・こめかみのあたりをツボ刺激する。

など、1つでも、2つでもちょっとした合間で簡単に出来そうなことをです。

しかしそれさえも忘れてしまったり、難しいと思われる方は、疲れを取るための 睡眠 を意識しましょう。

前述したように、眼精疲労は取れにくいものですが、寝ないと体を十分に回復させる出来ません。

人は寝ている間に、自然治癒力を言って、身体をもとの状態に戻そうという力を働かせるのです。

神経が緩まないので寝る直前までパソコンやスマートフォンを見ることは避けた法が無難です。

湯船につかり心身の緊張を緩めてみましょう。

ぐっすり安眠のための精油は、 ラベンダー、カモミールローマン、オレンジスィート、ベルガモット、 あたりがおススメです。

(キュア&ケア)

2015年4月11日 09:50

東京都港区赤坂6-4-18 プリンストン赤坂202

東京都港区赤坂6-4-18 プリンストン赤坂202